日本に2例しか現存しない工法のダム

1930年に完成したこのダムは、すでに90年近くが経過しています。1990年代に竣工当時の石積みを残すべく補修工事が行われました。ダムの中にいくつも柱部分を設置し、柱と柱の間をアーチ式のダムにするマルチプルアーチダム工法のダムは、現在この豊捻池ダムと宮城県仙台市の大倉ダムだけだそうです。観音寺市大野原地域の灌漑のため、今もその役割を果たしています。

訪れた時は、6月中旬でした。このダムでせき止めている池の貯水状態は満杯で、常時、自然放流しています。7月から8月にかけて、「ゆる抜き」の神事とともに、大規模放流され、その様はダイナミックです。

県道観音寺佐野線から分岐して山中に

分岐して大野原川之江線に入ります。

途中で、大野原川之江線から分かれ、ダムの下流に接近します。

駐車場も広く、周辺は豊捻池遊水公園に

杉林の中に駐車場が整備されています。

ダムの下流の遊水公園です。多分、今は増水による事故の恐れがあるため、この場所で子供は遊ばせていないと思いますが。

駐車場からダムに近づく際に、豊捻橋を通ります。側にマムシ注意の注意書きがありました。

橋の側には桜の木が整然と植樹されています。春は石積みと桜のピンクが調和してかなり美しいのでは。

ダムの説明板がありました。左右両方からダムの上部に接近できるようですが、右側は、茂みがうっそうとしていて、ちょっとへび系で危険そうです。この後、左側から上部に上りました。

建設当時の写真を掲載した説明板もありました。この説明文では、当時、地元の人も作業にずいぶん携わる仕組みだったようです。

近くには、昔使用していたらしい土砂吐樋門と中樋取水口がありました。

休憩所やトイレもあります。

ダムの上部まで行けます。

ダムの上部に続く遊歩道です。先ほどのマムシ注意の標識が気になります。この日、遭遇したへびは、1匹でした。マムシではありませんでしたが、一人だとドキッとします。

途中にあった、火薬庫跡です。

上部に来ました。池は満杯です。自然放流しなければ超えて行きそうです。

マルチプルアーチダムを上から見るとこんな感じです。構造がよく分かります。

堤防の石積みが新しくなっている部分は、改修時のものでしょうか。

ダム自体の上部まで歩いていけそうですが、この日は、立ち入り禁止でした。ちょっと行って上から見てみたい気がしますが。

アジサイに映える、古城のような豊捻池ダムを後にしました。

ちょっと、待って。ダムカードが。

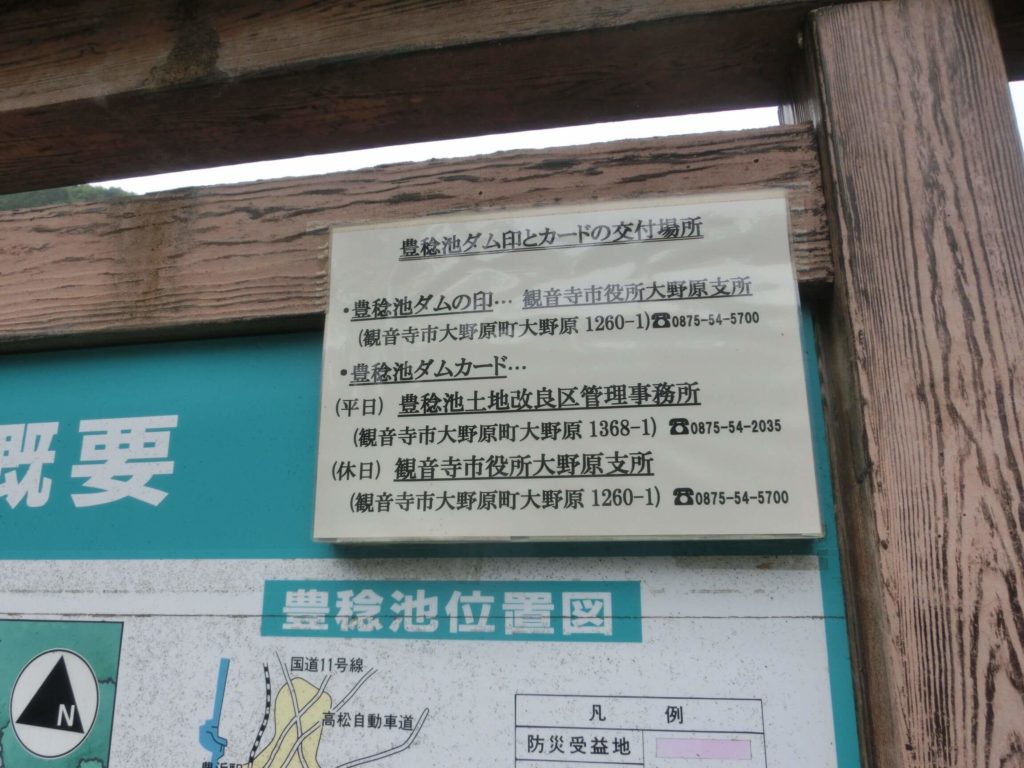

案内板の右上に、ダムカードがあると書いています。調べてみると、2016年に観音寺市が配布を始めたようです。最近ですね。いただきに行きましょう。しかし、かなり遠いな。

観音寺市の大野原支所(旧町役場)の前に土地改良区事務所があり、そこでいただけました。

大野原町のシンボルなんですな。

豊捻池ダムは、現在の法令では、建設することができない工法のダムということです。建設からすでに90年近くが経過し、国の重要文化財になっています。つまり、文化財の価値があるほど時代を経たダムです。永遠はありません。いつか、老朽化や耐震性などから、新しいダムに引き継ぐ時が来ます。今しか、この古城のような佇まいをみることはできません。そんな思いがするダムが、香川県にあります。

コメント